La

famine en Ukraine dans les livres d'Histoire

La famine de 1933: tentative

de reconstitution des faits

Robert

Conquest a publié en 1980 l'ouvrage de référence sur cette période: Sanglantes

moissons, publié en anglais en 1985 et édité en français dans la

collection Bouquins (Robert Laffont) en 1995

J'emprunte

cependant l'essentiel de la reconstitution des faits à Nicolas Werth

("Un État contre son peuple, violences,

répressions, terreurs en Union Soviétique", dans le Livre Noir du

Communisme, Robert Laffont, 1997) qui a pu profiter de travaux d'archives et

d'analyses démographiques plus récents.

En

1928, avec le premier plan quinquenal, le pouvoir soviétique remet en chantier

la collectivisation de l'agriculture qui avait été suspendue pendant les années

1921-27, avec la politique de la NEP. Cette collectivisation réorganise la

production agricole en instaurant le kolkhoze comme unité de base. Elle

implique donc la suppression des inégalités au sein du monde paysan, forcémment

au détriment des plus riches que l'on appelle les koulaks. Elle implique aussi

la prise de contrôle directe de la production agricole par l'état

et la possibilité de ponctionner toujours plus l'agriculture au profit du

secteur industriel et urbain. Ce ponctionnement se fait nécessairement au détriment

des intérêts de l'ensemble de la paysannerie. Plus la région est fertile,

plus elle est ponctionnée:

En

Ukraine, l'Etat collecte 30% de la production en 1930, 41,5% en 1931, et en

1932, il est prévu de collecter 32% de plus qu'en 1931. Ce niveau de prélèvement,

qui menaçait la simple survie des paysans provoqua chez eux toutes sortes de

manœuvres pour soustraire le maximum des récoltes à la collecte. Pour faire

face à cette opposition, le pouvoir central constitua

des brigades de choc recrutées au sein des Komsomols (jeunesses

communistes) et des communistes des villes.

Le

7 août 1932 est promulguée une loi connue sous le nom de "loi des épis"

qui permet de condamner à dix ans de camp ou à la peine de mort "tout vol

ou dilapidation de la propriété socialiste". De juin 1932 à décembre

1933, 125000 personnes sont condamnées, dont 5400 à la peine capitale,

certains pour avoir volé quelques épis de blé ou de seigle dans les champs.

Malgré ces mesures répressives, les objectifs de la collecte dans les

principales régions céréalières sont loin d'être atteint si bien que le

bureau politique doit envoyer en Ukraine et dans le Caucase du Nord des

commmissions extraordinaires présidées respectivement par Molotov et

Kaganovitch pour mettre au pas les structures locales du Parti. A une réunion

des secrétaires de district du parti, est prise une résolution qui illustre

bien l'état d'esprit de de la commission: "à la suite de l'échec

particulièrement honteux du plan de collecte des céréales, obligerles

organisations locales du Parti à casser le sabotage organisé par les éléments

koulaks contre-révolutionnaires, anéantir la résistance des communistes

ruraux et des présidents de kolkhoze qui ont pris la tête de ce

sabotage." C'est ainsi qu'au cours du mois de novembre 1932 , 5000

communistes ruraux et 15000 kolkhoziens sont arrêtés dans le Caucase du Nord.

A partir de décembre, ce sont des villages entiers qui sont déportés, appelés

"colons spéciaux". Pour l'administration du Goulag, l'arrivée de déportés

qui étaient de 71000 en 1932 passe à 231000 en 1933.

Pour

autant, les objectifs de la collecte ne sont pas encore atteints, et la

prochaine étape consiste à réquisitionner tous les stocks, y compris ceux prévus

pour les semences, ce qui revient à affamer les paysans. En Ukraine, les

communistes locaux d'un rang hiérarchique élevé ont beau plaidé la nature

contre-productive d'une telle politique: Qui va assurer la production de l'année

prochaine, Molotov reste inflexible. La famine atteint alors un tel niveau que

les paysans quittent les villages et tentent de partir vers les villes. Une

circulaire du 22 janvier 1933 ordonne aux autorités locales et au Guépéou

d'interdire "par tous les moyens les départs massifs des paysans

d'Ukraine".

C'est

au printemps 1933 que la mortalité atteint les plus hauts sommets. A la faim

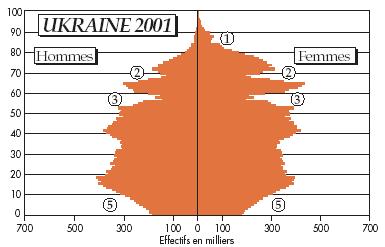

s'ajoute le typhus. Au total, en Ukraine, les morts se comptent par millions. En

2000, Les statistiques portent encore la trace de cette catastrophe démographique.

En

Conclusion, Nicolas Werth distingue la "zone de la faim" du reste de

l'URSS où, pourtant, écrit-il, les pertes démographiques ne furent pas négligeables,

par exemple, la région de Moscou où la mortalité augmente de 50% entre

janvier et juin 1933. Pour

l'ensemble du pays, et pour la seule année 1933, il estime à six millions le

surplus de mortalité, l'essentiel provenant de l'Ukraine, du Kazkhstan et du

Caucase du Nord.

Y-a-t-il

eu un "génocide du peuple ukrainien ?". Pour Nicolas Werth, il est

indéniable que la paysannerie ukrainienne a été la principale victime de la

famine de 1932-33, que dans les années qui ont précédé, l'intelligentsia

ukrainienne avait été particulièrement réprimée. Il cite Andreï Sakharov

qui parlait de "L'ukrainophobie de Staline". Mais il fait remarquer

que proportionellement d'autres régions ont été tout autant touchés: Les

contrées cosaques du Kouban et du Don ainsi que le Kazakhstan.

Précédent

Suite

Accueil

"La famine en Ukraine dans les livres d'histoire"

Haut